Der untenstehende Artikel über die Lage der freien Journalisten in Österreich erschien in der Vorwoche im Falter. Um ihn der Online-Gemeinde zugänglich zu machen, habe ich mich entschieden, einen Blog zu bauen und den Text online zu stellen. Weil das Thema wichtig ist.

Der Falter-Artikel von der Vorwoche (Grafik von Andrea Dusl, Foto von Olivera Stajic)

Die freien Sklaven

Immer mehr freie Journalisten werden von der heimischen Medienbranche ausgebeutet. Ihre wirtschaftliche Zwangslage bedroht den unabhängigen Journalismus in Österreich.

Irgendwann hatte sich Tobias krank geschuftet. Seine Wirbelsäule war hinüber, zwei Monate dauerte die Therapie. „Sie müssen Ihr Leben ändern“, sagte der Arzt, er sprach von psychosomatischen Problemen, von zu viel Stress. Tobias hatte für seinen Job sein Privatleben aufgegeben, manchen Freund verloren. „Es geht nicht, dass wir uns etwas ausmachen und du nie zu den Treffen kommst“, sagten sie zu ihm.

Tobias rackerte bis zu 60 Stunden in der Woche – manchmal sechs Tage in der Redaktion, manchmal sieben, immer abrufbereit. Die Zeitung überwies dem jungen Akademiker am Ende 800 Euro brutto pro Monat. Ein Stundenlohn von etwa 3,70 Euro. Tobias sagt: „Emotional war das schwierig, weil ich so wenig verdient habe und nicht wusste, ob ich im nächsten Monat auf der Straße stehe.“ Tobias war freier Journalist.

Freier Journalist – das klingt zuerst einmal nach Unabhängigkeit. Sein eigener Chef sein, arbeiten, was man will, wo man will, wie viel man will, für wen man will. Meist ist es ganz anders.

Im ORF haben sich freie Radiojournalisten gegen ihre prekären Verhältnisse aufgelehnt (der Falter berichtete). Sie erzählen von Kollegen, die sich auf dem Fußboden im Funkhaus schlafen legen, weil sie bis tief in die Nacht arbeiten. Von Radiofeatures, die drei Euro brutto pro Stunde bringen. Von ihrem Durchschnittslohn, 1000 Euro netto. Und von Preisen, die sie für den ORF gewonnen haben, weil sie sich dafür selbst ausbeuteten. „Zugespitzt ausgedrückt könnte man sagen, einige verdienen zu viel zum Verhungern und zu wenig zum Leben“, sagt ORF-Radiochef Karl Amon.

Im Rest des Landes bleiben die Freien stumm. Nur wenn man ihnen garantiert, dass sie anonym bleiben, erzählen sie ihren Leidensweg, der durch die Redaktionen dieses Landes führt. Ihre Geschichten könnten ihre Arbeitgeber vor Gericht bringen, aber daran haben sie kein Interesse. Zum Schutz werden hier Namen verschleiert, denn es geht nicht um einzelne Journalisten oder Medien, es geht um ein System. Die Freien erzählen von einem Missstand, den die Medienbranche bislang totgeschwiegen hat, weil es sie selbst betrifft. Sie erzählen vom Leben in Armut, von Ungerechtigkeit, von Ausbeutung.

Es geht um Menschen wie Renate, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, sie schlägt sich mit 600 Euro im Monat durch. „Ich steh manchmal um vier Uhr in der Früh auf, weil ich gewisse Sachen abarbeiten kann, bevor meine Kinder aufstehen.“

Es geht um Susanne, die sich zwei Tage nach ihrem Fahrradunfall mit blauen Flecken, Prellungen und angeknackstem Knochen in die Redaktion schleppte. „Als Freie kannst du es dir nicht leisten, krank zu sein.“

Es geht um Franz, der auch an Wochenenden an seinen Texten arbeitete, aber kaum über 1000 Euro einnahm. Die Sozialversicherung konnte er nicht mehr bezahlen, jetzt hat er einen Zweitjob, um sich seinen Erstjob leisten zu können.

Im Schatten der Öffentlichkeit ringen freie Journalisten um ihre Existenz. Dabei sind sie längst zur tragenden Säule der Medienhäuser geworden. Nahezu jeder Sender, jede Zeitung, jedes Onlineportal greift auf sie zurück – vom ORF bis hin zu den Privatradios, von den Verlagsriesen Mediaprint, News und Styria über die Mittelständler wie den Falter Verlag bis hin zu den Zwergen. Unter welchen Bedingungen Freie arbeiten, ist ihren Lesern kaum bekannt.

2008 versuchte das Wiener Medienhaus mit dem „Journalisten-Report“ das Leben der Freien auszuleuchten, aus der amorphen Masse wurde ein Prototyp geformt: Der Freie arbeitet 34 Stunden pro Woche, um 15 Stunden weniger als der Angestellte. Dafür verdient er netto um 800 Euro weniger, nämlich 1590 Euro. In Wirklichkeit dürfte der Lohn darunter liegen, denn in der Untersuchung blieben all jene Freien ausgeklammert, die monatlich unter 1000 Euro einnehmen. Also Menschen wie Tobias, Renate und Franz, die so wenig verdienen, dass die Studie annimmt, sie könnten nicht vom Journalismus leben, also könne es auch nicht ihr Hauptberuf sein.

Renate hat die Zeichnungen ihrer Kinder an die Wand geklebt, auf dem Boden stapeln sich Kartons, ihre Altbauwohnung wirkt so unaufgeräumt wie ihr Leben. „Wenn Magazine zur selben Zeit Redaktionsschluss haben, sitzt du da und schreibst Nächte durch“, sagt Renate. „Irgendwann geht dir die Luft aus. Wenn dann noch das Kind krank ist, dann musst du irgendwas schuldig bleiben.“ Wegen der wirtschaftlichen Not, sagt sie, laufe sie den Aufträgen hinterher. Zweimal hatte sie sich so viel Last aufgepackt, dass sie stolperte und den Abgabetermin für die Geschichten verpasste. „Damit macht man sich keine Freunde.“

Trotzdem nimmt sie alle Aufträge an, weil die Honorare sinken und sie sich vor dem Sommerloch fürchtet. Denn im Sommer, wenn Magazine aus Kostengründen auf Ausgaben verzichten, steht Renate ohne Geld da. Im Vorjahr konnte sie zweimal die Miete nicht zahlen, die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) brummte ihr Mahnspesen auf. Sie sagt: „Im Moment wäre ich natürlich gerne angestellt, weil ich an meine Kinder denke.“

Roman Hummel leitet die Abteilung Journalistik an der Universität Salzburg. Er sagt, trotz prekärer Verhältnisse gelte der Journalismus nach wie vor als Traumberuf. In einer neuen Studie ergründet er gerade, wodurch sich Journalisten belohnt fühlen. „Es ist nicht das Geld“, sagt Hummel. „Es ist der Wunsch, die Gesellschaft zu verändern, Leute klüger zu machen. Für andere ist es wiederum die Reputation, die Journalisten haben.“ Dass einen der Bürgermeister auf der Straße grüße, etwa.

Im Herbst hat Hummel eine andere Studie präsentiert. „Der Journalismus hat in den letzten 20 Jahren erhebliche Umgestaltungen erfahren. Das betrifft vor allem die Arbeitsverhältnisse – wo ein dramatischer Anstieg der Freien zu beobachten ist“, steht darin. Der Markt ist voll. Meist passieren Jobwechsel im Journalismus ohne Mithilfe des AMS, dennoch lohnt ein Blick auf dessen Statistik. Vor zwei Jahrzehnten suchten durchschnittlich 189 Journalisten im Monat eine Arbeit, 2002 waren es 255, im Vorjahr schließlich 379 Journalisten. Im Gegenzug hatte das AMS nie mehr als 52 offene Stellen zu vergeben. Im Jahr.

Trotz Marktsättigung wurden neue Journalistenausbildungsstätten aus dem Boden gestampft. Erst Ende Jänner kündigte der Österreichische Journalistenclub an, eine eigene Lehrredaktion für alle Medienbereiche aufzubauen. Ungebrochen der Zulauf auf die bestehenden Journalismusfachhochschulen. Die FH in Graz könnte jeden Studienplatz zehnmal vergeben. Wie viele Freie es gibt, lässt sich schwer feststellen. Aus der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft heißt es, rund 1000 Menschen seien bei ihr als freie Journalisten gemeldet. Hummels Studie und der „Journalisten-Report“ gehen davon aus, dass rund 30 Prozent der hauptberuflichen Journalisten frei sind, also rund 2000. „Meist – aber keineswegs immer – ist es eine unfreiwillige Freiheit“, heißt es im „Journalisten-Report“.

Die freie Journalistin Sibylle Hamann macht jetzt nur noch, was ihr Spaß macht. Soeben ist ihr neues Buch "Saubere Dienste" erschienen, in der sie undercover als Putzfrau unterwegs war.

Sibylle Hamann gehört zu den Ausnahmen. Vor sechs Jahren wechselte sie in die Selbstständigkeit, sie sagt: „Im Gegensatz zu früher habe ich jetzt weniger Stress und weniger Arbeit für denselben Lebensstandard.“ Hamann zählt zu den bekanntesten Journalisten im Land, sie schreibt für mehrere Medien, auch für den Falter. Sie ist das Gegenmodell zu Renate, die den Aufträgen hinterherhechelt. „Ich fühle mich heute als Freie sicherer, als ich mich damals als Angestellte gefühlt habe“, sagt Hamann. „Ich habe mehrere Standbeine. Wenn eines wegbricht, hab ich immer noch fünf andere.“ Hamann ist gefragt, sie verdient gut. Eine Anstellung – etwa beim Falter – würde sie ausschlagen, denn sie sieht die Selbstständigkeit als gelungenen Lebensentwurf, mit vielen Vorteilen: Selbstbestimmung, keine lästigen Sitzungen, keine redaktionellen Arbeiten wie koordinieren oder redigieren, einfach nur schöne Geschichten schreiben. Das tun, was Spaß macht.

Manche Freiberufler haben eine Nische gefunden; sie beackern spezielle Felder und verkaufen dieselbe Geschichte an mehrere Medien im deutschsprachigen Raum. Mit dieser Strategie können einige gut überleben. Hamann macht es anders. Sie nützt ihre Texte als Schwungrad, mit dem sie die lukrative Marke „Hamann“ betreibt: Sie wird als Vortragende gebucht, an der Fachhochschule Wien unterrichtet sie. „Was nicht geht, ist, wenn man nur einzelne Geschichten an einzelne Medien verkauft“, sagt Hamann. „Und eine wesentliche Bedingung ist, konsequent abzulehnen, gratis zu arbeiten.“

Derzeit bekommen freie Zeitungsjournalisten nach dem Kollektivvertragstarif für 1000 Anschläge 23,60 Euro, egal wie viele Stunden sie dafür arbeiten. Wer recherchiert, verliert; Huschpfuschjournalisten gewinnen. Das Billiglohnsystem geht nicht nur zulasten der Qualität, es macht Freie auch anfälliger für Geschenkannahme. Und höhlt damit die Funktion der Medien als Kontrollorgan der Mächtigen aus. Renate ließ sich jüngst auf eine Pressereise einladen, um ihren Kindern ein paar Tage Urlaub zu verschaffen.

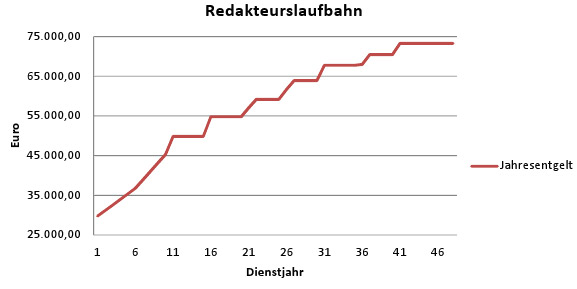

Während die Freien ausgehungert werden, gelten ihre angestellten Kollegen als satte Genossen. Laut „Journalisten-Report“ verdient der Durchschnittsjournalist rund 2200 Euro netto, über 600 Euro mehr als der Durchschnittsösterreicher. Denn kaum jemand hat so einen guten Kollektivvertrag (KV) wie Journalisten. Er teilt die Berufsgruppe in zwei Klassen. Wer nach KV angestellt ist, fährt in der ersten Klasse einer finanziell rosigen Zukunft entgegen und hat ein Bündel an Sicherheiten im Gepäck. Es gibt automatische Gehaltssprünge ohne Gegenleistung, die Gehaltskurve ist steil.

Entwicklung der Jahresgehälter von Zeitungsredakteuren (ohne Indexanpassung, ohne Verzinsung) auf Basis der Gehaltssprünge, die der derzeitige Kollektivvertrag vorsieht (Quelle: Verband Österreichischer Zeitungen)

„In Österreich ist es nicht möglich, teure Journalisten über 50 Jahren zu kündigen, wenn sie nichts mehr tun. Das schadet jenen am unteren Ende, die angestellt werden wollen“, sagt Christian Rainer, Herausgeber des gewinnbringenden Nachrichtenmagazins profil. Gerlinde Hinterleitner, Chefredakteurin von derStandard.at und aufgrund des Unternehmenserfolgs kürzlich zur Medienmanagerin des Jahres gekürt, stellt Journalisten nach dem billigeren IT-KV an. Sie sagt: „derStandard.at könnte sich den Journalisten-KV nicht leisten, er bietet keine bezahlbare Lösung an. Wir arbeiten 365 Tage im Jahr, und viele Stunden am Tag – für so einen Dienstplan brauche ich einen passenden Kollektivvertrag.“

Seit 2009 verhandelt die Journalistengewerkschaft mit dem Verband Österreichischer Zeitungen über einen neuen Journalisten-KV. Seit drei Jahren geht nichts weiter. Aufseiten der Journalistengewerkschaft sitzt kein einziger freier Journalist. „Die Gewerkschaft ist das Letzte, auf das du dich stützen kannst, wenn du an deiner Situation etwas ändern möchtest“, sagt Petra. Seit fünf Jahren arbeitet sie bei einer Wochenzeitung, sie macht das Gleiche wie ihre Kollegen. Dennoch sind ihre Kollegen gleicher, weil Petra statt des KV monatlich nur eine Pauschale als freie Dienstnehmerin bekommt. Dabei ist sie nicht frei: Sie muss sich an vorgegebene Arbeitszeiten halten, kann keine Aufträge ablehnen, ist fix in den Redaktionsablauf eingegliedert und hat einen eigenen Arbeitsplatz. Sie sagt: „Es ist nicht so, dass ich irgendwem etwas missgönne. Aber irgendwann wird die Kluft bei den Gehältern schon sehr groß.“

Wäre sie wie ihre Kollegen nach dem KV angestellt, bekäme die Akademikerin rund 2700 Euro brutto, 15-mal im Jahr. Stattdessen überweist ihr der Arbeitgeber rund 2200 Euro brutto aufs Konto, zwölfmal. Kein Urlaubsgeld, kein Weihnachtsgeld, keine Abfindung, keine Sicherheit. Seit vier Jahren keine Inflationsanpassung. Seit fünf Jahren weniger Geld fürs Pensionskonto – auch wenn der Dienstgeber für freie Dienstnehmer einen Teil der Sozialversicherung zahlt, was bei freien Journalisten nicht der Fall ist. Unterm Strich: gleiche Leistung, ungleicher Lohn.

Petra könnte ihre Anstellung einklagen, auch das vorenthaltene Geld. In ähnlichen Fällen haben Verlage schon viel Geld nachgezahlt. So viel, dass sich das Risiko solcher Scheinselbstständigen nur große Verlage leisten können – für kleinere Verlage wie den Falter Verlag wären solche Klagen ruinös. Aber Petra will es sich nicht mit ihrem Arbeitgeber verscherzen. Wer klagt, so hat man ihr erzählt, bekommt in der Branche keinen Job mehr. Und es gibt sie noch, die Hoffnung auf den KV, den sie ihr wie eine Karotte vor die Nase gehängt haben. Petra läuft ihr seit Jahren hinterher, aber langsam wird sie müde und die alte Karotte wird faul. „Ich spiele schon mit dem Gedanken, mich umzusehen, was es anderes gibt.“ Das ist auch für ihren Arbeitgeber ein Risiko – er würde eine gut ausgebildete Kollegin verlieren, die sich jahrelang ein Netzwerk aufgebaut hat und sich im Betrieb gut zurechtfindet. Nicht selten wechseln Journalisten ganz die Seiten, arbeiten dann als Pressesprecher für Konzerne oder Parteien. Dort werden sie wertgeschätzt.

Die freien ORF-Mitarbeiter haben aufgemuckt, Radiochef Karl Amon verhandelt nun mit ihnen. „Sorgen machen mir jene, die wenig verdienen und die ihren Arbeitsmittelpunkt im ORF haben“, sagt Amon. Er zeigt sich verständnisvoll, es soll eine deutliche Besserung geben, eine Lösung strebt er bis Sommer an. In anderen Unternehmen schweigen die Freien weiterhin. So wie Tobias immer schwieg. Als er nach seiner Therapie zurückkam, rackerte er weiter. Und bekam nach zehn Jahren der Entbehrung, des Schuftens und des Leidens seinen Journalisten-KV. Er sagt: „Ich habe in dem Spiel einfach Glück gehabt.“

Pingback: Weil es wichtig ist | ORF_FM

an den autor:

und selbst? und wie schauts beim falter aus?

Ich bin seit Jänner beim Falter, wurde sofort angestellt und gehöre damit zu den Privilegierten des Systems. Ich halte das System trotzdem für falsch.

Die Journalistengewerkschaft schaut da genüsslich zu, stanzt Worthülsen über Solidarität und freut sich sonst mit ihren MitgliederInnen über tolle Privilegien, die teilweise auch eine Ursache dieser Situation sind.

Daher: eine gesetzlich Regelung, dass auch freie MA stimmberechtigt sind, und wenn sie auch nur eine Praktikumswoche gemacht haben. Dieses Stimmrecht bleibt bis zur nächsten Wahl der GewerkschaftsfunktionärInnen aufrecht.

danke fürs online stellen des artikels und für die offenen worte.

Pingback: Die Freien schreien | Benschos Prophezeitung

danke und: tolle idee, das mit dem blog! (zumal die falter-geschichten ja größtenteils nur im print nachzulesen sind)

Pingback: Mit einem Kopf voller Ideen und leeren Taschen « Ruth bloggt